记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,该中心韩斌院士团队通过研究,首次完成了145份亚洲栽培稻及其普通野生稻的高精度基因组组装,绘制了迄今为止分辨率最高的“野生稻-栽培稻泛基因组图谱”,系统挖掘了普通野生稻广泛的遗传多样性,并全面解析了亚洲栽培稻各类群的进化及驯化路线。这项研究为水稻基因组辅助育种提供了前所未有的遗传资源,为培育抗病耐逆、适应气候变化的优质水稻品种奠定了坚实的科学基础。该科研成果于北京时间4月16日在国际学术期刊《自然》(Nature)在线发表。

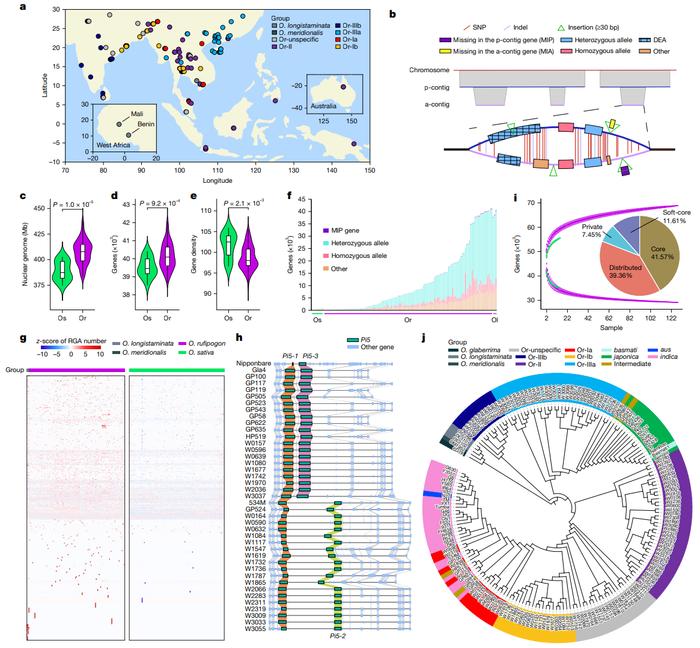

△野生稻和栽培稻泛基因组图谱

△野生稻和栽培稻泛基因组图谱亚洲栽培稻是全球数十亿人的主粮,其驯化历史可追溯至一万年前的普通野生稻。面对全球人口增长和气候变化加剧的双重压力,如何将野生稻历经万年锤炼的“生存智慧”注入现代品种,培育出兼具高产潜力与抗病抗逆特性的“超级水稻”已成为破解粮食安全困局的重大课题。然而,传统依赖单一参考基因组的研究模式仅能捕捉水稻遗传多样性的冰山一角。因此,需要构建一个高质量、大规模的野生稻泛基因组,深度解析其广泛的多样性,全面挖掘其耐逆、抗病等优良性状的遗传变异宝库。

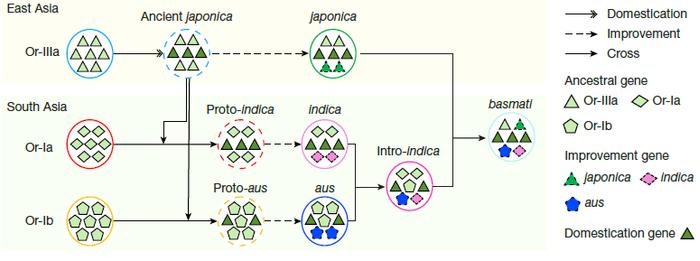

△亚洲栽培稻进化路线图

△亚洲栽培稻进化路线图中国科学院分子植物科学卓越创新中心韩斌研究团队整合具有代表性的129份普通野生稻和16份亚洲栽培稻资源,进行高质量的基因组测序和从头组装,构建了一个可以覆盖野生稻和栽培稻全面遗传景观的泛基因组图谱。这也是该研究团队继全面解析水稻驯化路线和构建首个栽培稻-野生稻泛基因组草图之后,在水稻基因组研究和进化领域取得的又一项重大突破。

这一参考基因组级别的栽培稻-野生稻泛基因组为原有公认的单个参考基因组新增了38.7亿个碱基对,包含69531个基因,其中近20%为野生稻特有的,这些基因被证实与抗病防御、环境适应性等性状密切相关。研究发现,野生稻中的抗病基因丰度和多样性均明显高于栽培稻,已精准定位到1184个野生稻中拷贝数高于栽培稻的抗病基因位点,其中包含2个已验证的抗稻瘟病基因。这些发现进一步证实了野生稻堪称作物改良的“战略资源库”,可以为培育抗病耐逆的水稻品种提供直接的基因来源。

基于高质量的基因组序列,对亚洲栽培稻各类群中的早期关键驯化基因进行单倍型分析,证明所有亚洲栽培稻的驯化位点均来源于粳稻祖先Or-IIIa,进一步证实了亚洲栽培稻单起源假说,为持续数十年的学术争议提供了关键证据。此外,研究还发现在南亚各栽培稻类群之间存在广泛的基因交流,并由此定义了一个新的栽培稻亚群intro-indica,成功绘制了一幅全面的水稻进化和驯化路线图。

综上所述,这项研究构建了一个近饱和的野生稻泛基因组数据库,实现了野生稻遗传资源的系统性整合,有效弥合了野生稻和栽培稻基因组学研究的差距。科学家可据此精准挖掘野生稻优势等位基因,追溯重要基因的起源,解析水稻环境适应与表型可塑性机制。在粮食安全日益严峻的当下,这项研究为实现水稻快速从头驯化、精准培育抗逆性强、资源利用率高、产量突破的新品种提供了关键的基因资源。

(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)

责任编辑:张玉

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏