一、无人机“超视距打击”:非对称作战的“新常态”

俄军FPV无人机对克拉马托尔斯克高速公路的突袭,彻底打破了传统战场“接触线”的地理边界。这种低成本、高机动性的自杀式无人机,正成为俄军“去中心化”作战的核心工具。

1. 无人机战术的“降维打击”FPV无人机通过头戴显示器实现“第一视角”操控,具备超低空飞行、精确打击能力。此次攻击中,俄军无人机可能利用地形掩护,沿河谷或森林边缘隐蔽接近目标,避开乌军防空系统探测。据开源情报分析,俄军已将部分FPV无人机改装为“巡飞弹”,通过预设航线对关键节点实施“定时炸弹”式打击。这种战术不仅削弱了乌军后勤补给线,更对前线士气构成心理威慑。

2. 战场“非对称化”的必然趋势俄乌冲突中,无人机已成为“非对称作战”的典型案例。乌军依赖西方援助的“星链”通信与便携式防空导弹,而俄军则通过数量优势与战术创新实现反制。例如,俄军FPV无人机常以“蜂群”模式出击,迫使乌军分散防空火力;或伪装成民用无人机诱骗乌军开火,暴露其防空阵地。这种“以小博大”的战术,正迫使传统战争规则加速重构。

3. 技术短板与反制困境乌军在无人机对抗中面临多重挑战:其一,电子战能力不足,难以干扰俄军无人机通信链路;其二,防空火力密度有限,难以覆盖广阔纵深;其三,反无人机武器成本高昂(如美制“毒刺”导弹单价约40万美元),而俄军FPV无人机单价仅数千美元。若乌军无法在短期内突破技术瓶颈,其后勤线与指挥节点将持续暴露于俄军无人机威胁之下。

二、康斯坦丁诺夫卡“绞肉机”:堑壕战与包围圈的残酷博弈

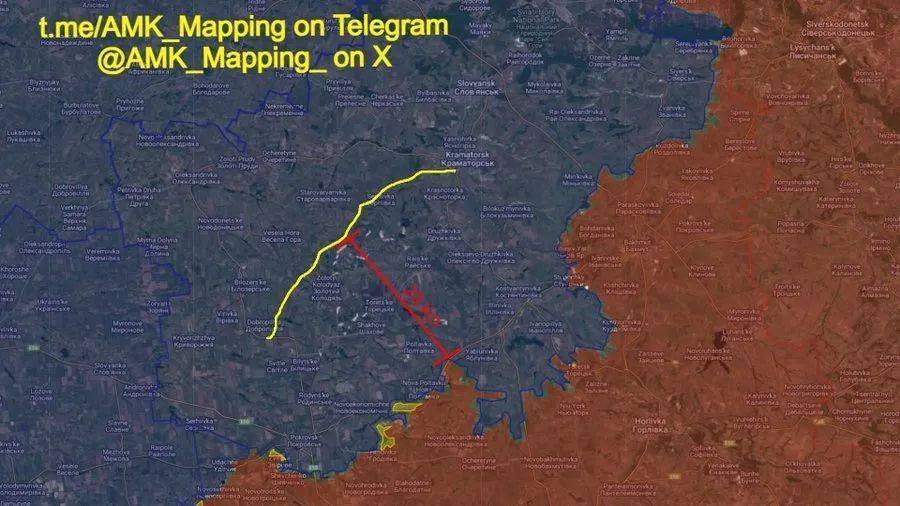

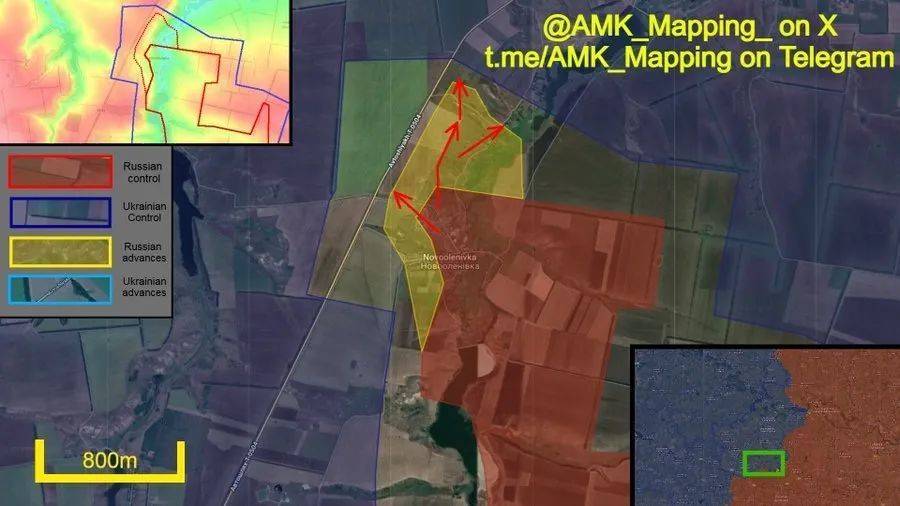

康斯坦丁诺夫卡方向已成为俄乌冲突的“绞肉机”。5月16日,俄军在诺沃列尼夫卡村及其周边取得重大突破,通过“堑壕逐点争夺”与“包围圈收紧”战术,单日推进2平方公里,并迫使乌军西南突出部部队陷入渡河突围的绝境。

1. 堑壕战的“血腥拉锯”俄军在诺沃列尼夫卡的进攻充分体现了“堑壕战”的残酷性。其战术可概括为“三步走”:第一步,以炮兵与无人机压制乌军前沿火力点;第二步,步兵分队在装甲车掩护下突入堑壕,逐段清除乌军据点;第三步,巩固阵地后向两翼扩张,切断乌军补给线。据前线视频显示,俄军甚至动用TOS-1A“喷火坦克”发射温压弹,直接摧毁乌军地下掩体。

2. 包围圈的“死亡螺旋”

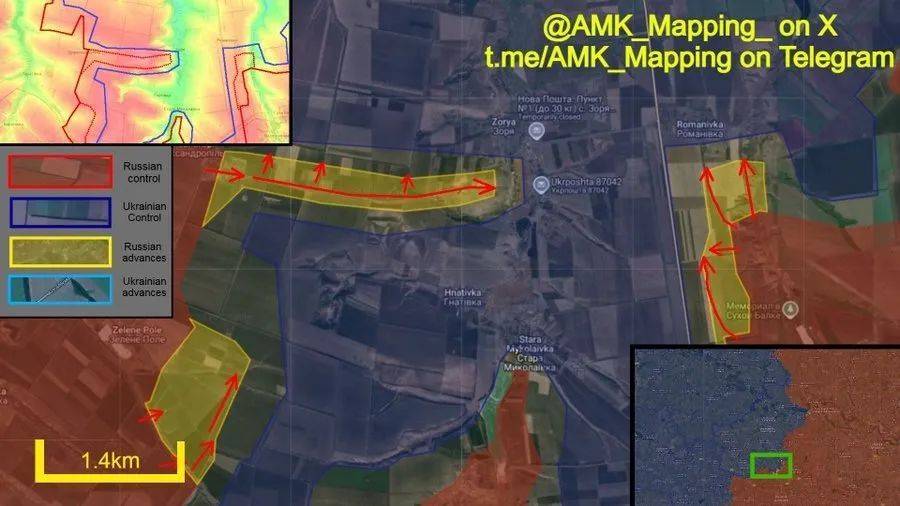

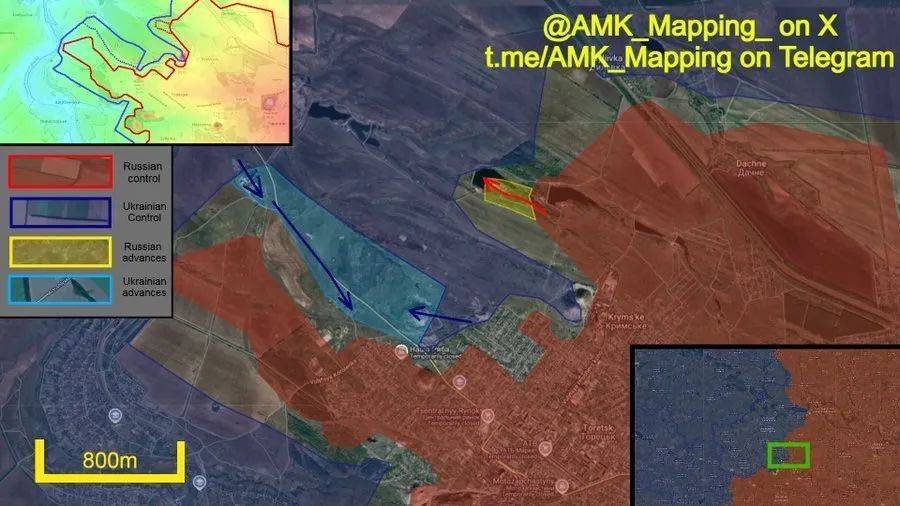

在南部包围圈内,俄军通过“钳形攻势”逐步压缩乌军空间。其战术亮点在于“水陆并进”:一方面,在卡利尼夫卡河西岸构筑防线,切断乌军退路;另一方面,在林线南端与佐里亚村入口处设置火力封锁区,迫使乌军渡河突围。若乌军无法在48小时内打破包围,其西南突出部部队(约2个营兵力)可能面临全军覆没风险。

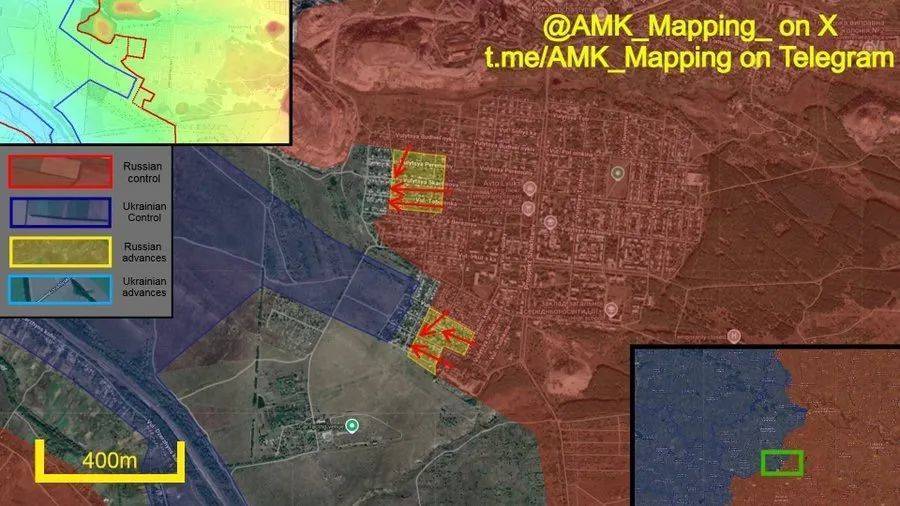

3. 乌军的“反包围”尝试为缓解南线压力,乌军在托列茨克方向发起反攻,试图牵制俄军兵力。5月15-16日,乌军突击队一度夺回马特罗纳莫斯科夫斯卡娅矿井,并利用废渣山高地监视俄军动向。然而,俄军通过“火力反制+战术迂回”化解危机:首先以炮兵覆盖乌军增援路线,随后从夏令营西侧森林发起侧翼攻击,重新夺回矿井周边阵地。这场攻防战表明,乌军在缺乏空中支援的情况下,难以对俄军坚固防线构成实质性威胁。

三、利曼“闪电推进”:多路突击与战术高地的争夺

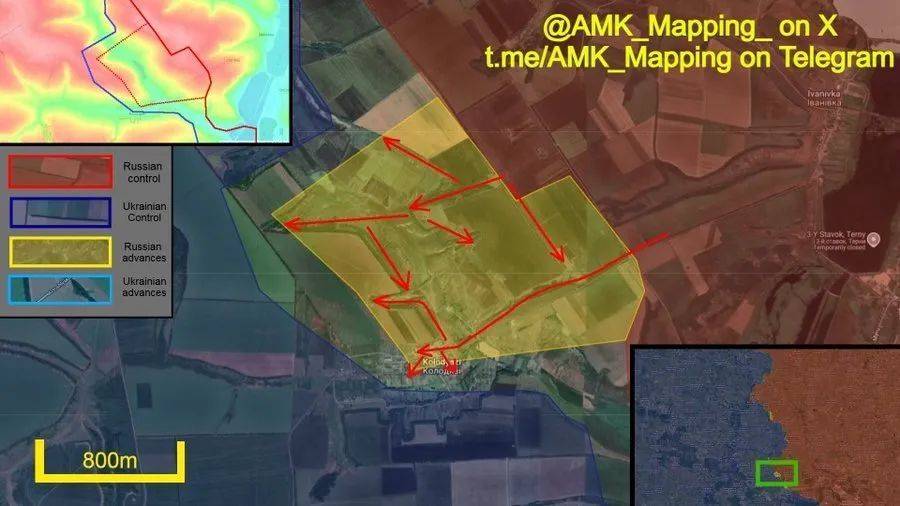

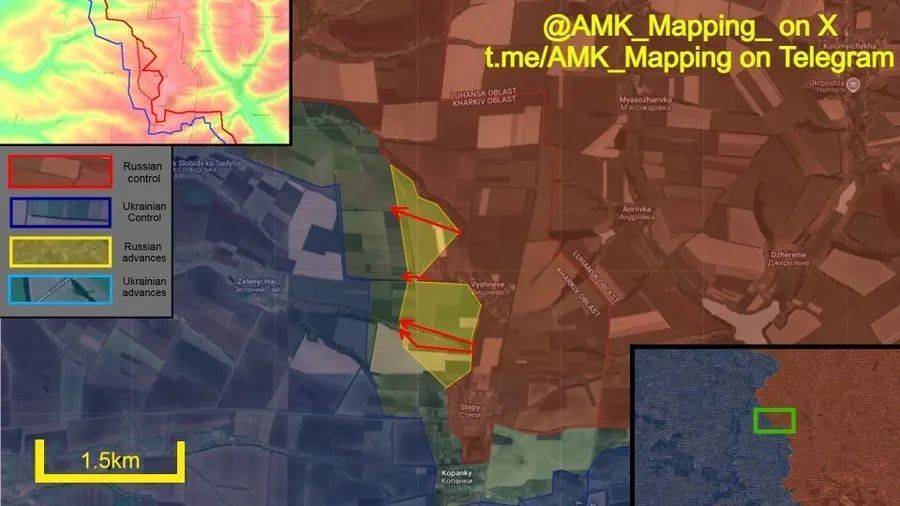

利曼战场是俄军“多点开花”战略的另一缩影。5月16日,俄军在托尔斯克、科洛迪亚齐、里德科杜布等多个方向同步推进,单日占领面积达15平方公里,并攻入利曼市区外围。其战术核心在于“多路突击+战术高地控制”。

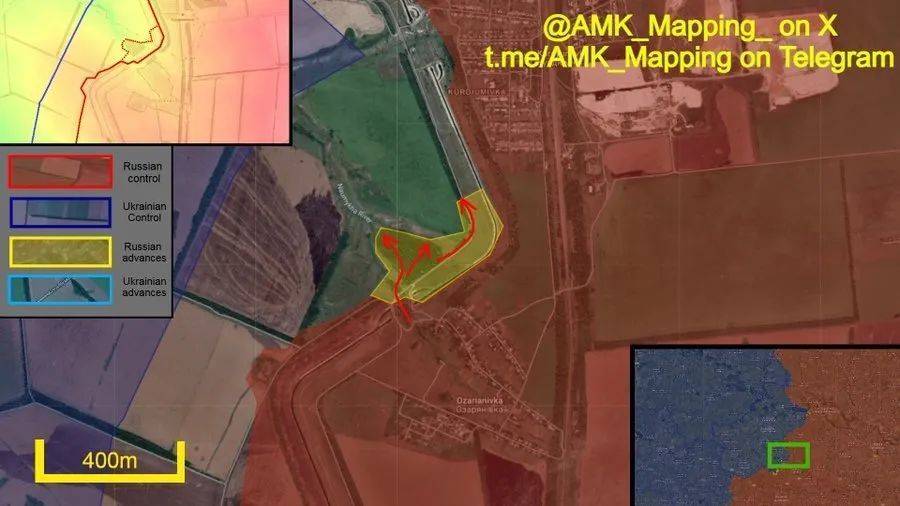

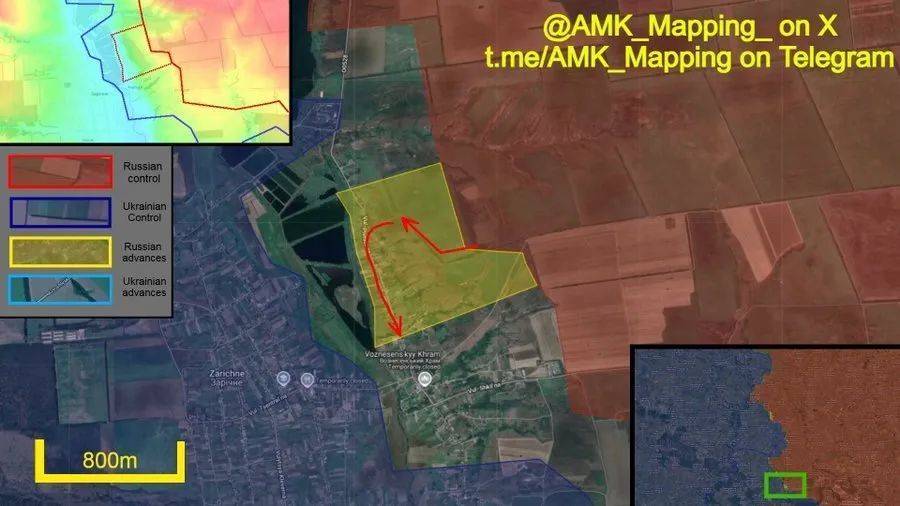

1. 托尔斯克村的“巷战绞杀”俄军在托尔斯克的进攻展现了“分进合击”的战术智慧。其主力部队从伊万尼夫卡村沿道路向西南推进,占领森林地带后,迅速向科洛迪亚齐村北郊发起攻击;同时,另一支分队从山下向西南迂回,切断乌军退路。这种“钳形攻势”迫使乌军陷入“腹背受敌”的困境,最终被迫放弃村庄北部养鱼场据点。

2. 科洛迪亚齐的“工业区争夺”科洛迪亚齐村的战斗凸显了“城市战”的复杂性。俄军以装甲车为先锋,逐栋清理工业建筑内的乌军火力点,同时利用无人机侦察乌军动向。乌军则依托地下管网与废弃厂房进行抵抗,甚至通过伏击战术摧毁俄军多辆装甲车。然而,俄军通过“分割包围”战术,将乌军压缩至热列贝茨河东岸桥头堡,为后续总攻创造条件。

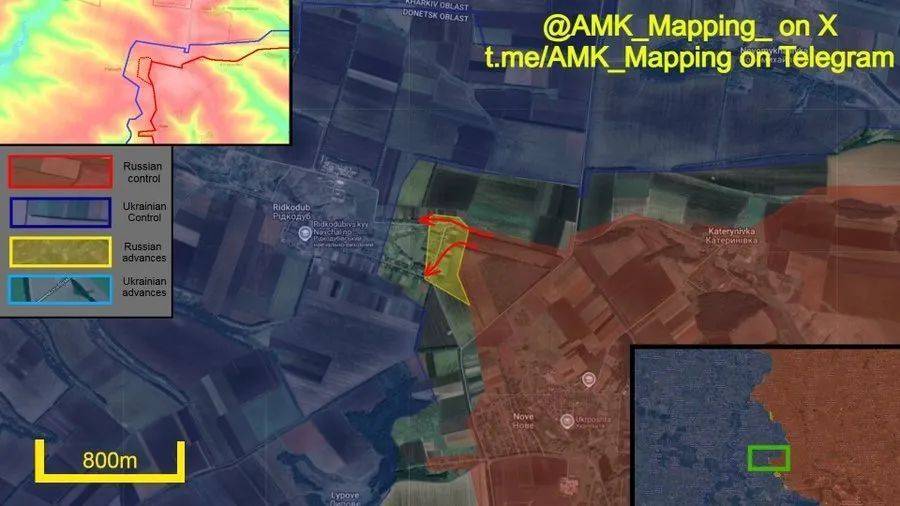

3. 里德科杜布村的“高地争夺”里德科杜布村的战斗是“战术高地决定胜负”的典型案例。俄军首次进攻受挫后,迅速调整战术:其一,从诺夫村北部树林地带向西推进,避开乌军主防线;其二,利用夜色掩护突入村庄西北部,切断乌军补给线;其三,占领最东侧街道制高点,以火力封锁乌军反扑路线。这种“避实击虚”的战术,体现了俄军在巷战中的灵活应变能力。

四、下一步猜想:战场态势的“三重变局”

基于当前态势,俄乌冲突可能走向以下路径之一:

路径一:俄军“多点突破”与乌军“弹性防御”俄军可能继续在康斯坦丁诺夫卡、利曼方向扩大战果,通过“蚕食战术”逐步压缩乌军控制区;乌军则依托城市废墟与反坦克导弹实施“弹性防御”,以空间换时间。此路径下,冲突可能陷入“低烈度消耗战”,双方均难以取得决定性胜利。

路径二:乌军“战略反攻”与俄军“纵深防御”若西方加速援助F-16战机与ATACMS导弹,乌军可能于秋季在扎波罗热或赫尔松方向发起大规模反攻,试图切断俄军陆桥补给线;俄军则可能退守第二道防线,依托“龙牙”反坦克障碍与电子战系统实施“纵深防御”。此路径下,冲突可能升级为“高技术局部战争”。

路径三:战场“僵持”与外交“破局”若双方均无力改变战场态势,冲突可能转入“外交博弈”阶段。中国、土耳其等第三方可能推动“临时停火协议”,以人道主义走廊与战俘交换为突破口,逐步缓和紧张局势。然而,美俄在乌克兰问题上的根本分歧(北约东扩vs俄安全红线)未解,和平进程仍充满变数。

结语从FPV无人机的“超视距突袭”到康斯坦丁诺夫卡的“堑壕绞杀”,从利曼的“多路突击”到托列茨克的“反包围尝试”,俄乌冲突的每一场战斗都在重塑现代战争的形态。在这场“钢铁与意志”的较量中,无人机技术、堑壕战术、城市巷战、包围与反包围交织成一幅残酷的战争图景。正如克劳塞维茨所言:“战争是政治的延续,但以流血的方式。” 俄乌双方能否在战火中寻得和平的微光,不仅取决于战术层面的得失,更考验着战略智慧的远见与克制。

对于此事件,你有什么想说的?欢迎大家点赞评论加关注。

注:文中插图来自网络,如有侵权联系删除。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏